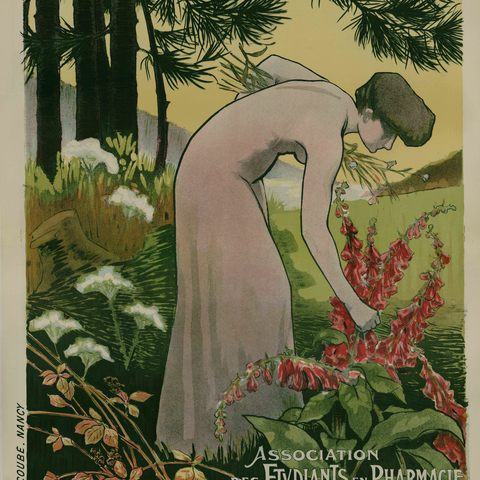

Le jardin de l'apothicairesse

Une promenade printanière et bucolique dans le jardin de l'apothicairesse.

La métallurgie émerge en Lorraine durant le premier millénaire avant notre ère. Les sites de production sont de petite dimension, constitués de bas-fourneaux implantés aux abords des massifs forestiers et des gisements de minerai, un minerai pauvre en fer mais facilement exploitable par travaux superficiels ou par galeries souterraines. Le travail du fer à ses début est artisanal et emprunte les même procédés plus ou moins sophistiqués hérités de la métallurgie du cuivre. Le minerai mélangé avec du charbon de bois dans le bas fourneau est chauffé, à l'aide de soufflet, à une température d'environ 1300 degrès, afin d'obtenir une masse ferreuse plus ou moins pâteuse de plusieurs kilos : c'est la réduction directe. Pour purifier la masse ferreuse qui ressemble à une grosse éponge, les forgerons ont recours au martelage à chaud. Le travail du fer n'est pas encore mécanisé et la production des bas-fourneaux se limite à quelques dizaines de kilos de fer de qualité variable durant chaque opération.

Pendant le Moyen-Âge, et jusqu'à la Révolution française, les modes de production du fer évoluent. Tout d'abord, les hauts fourneaux qui utilisent l'énergie hydraulique pour la soufflerie remplacent en partie les fours rudimentaires à tirage naturel et constituent une avancée dans l'histoire de la métallurgie en Lorraine. Ils permettent de passer de la réduction directe à la fusion. Ensuite, les maîtres de forge associés aux seigneurs locaux pour la gestion des matières premières produisent un alliage de fer plus riche en carbone et en plus grosse quantité communément appelé la fonte. La forge ducale de Moyeuvre, par exemple, l’une des plus grande forge d’Europe à l’époque, produit du fer forgé et de la fonte. Elle est gérée par le maître de forges Louis de Bettainvillers qui a réussit à bâtir un petit empire industriel. Mais la Guerre de Trente ans met un terme à cette prospérité familiale (1631-1661).

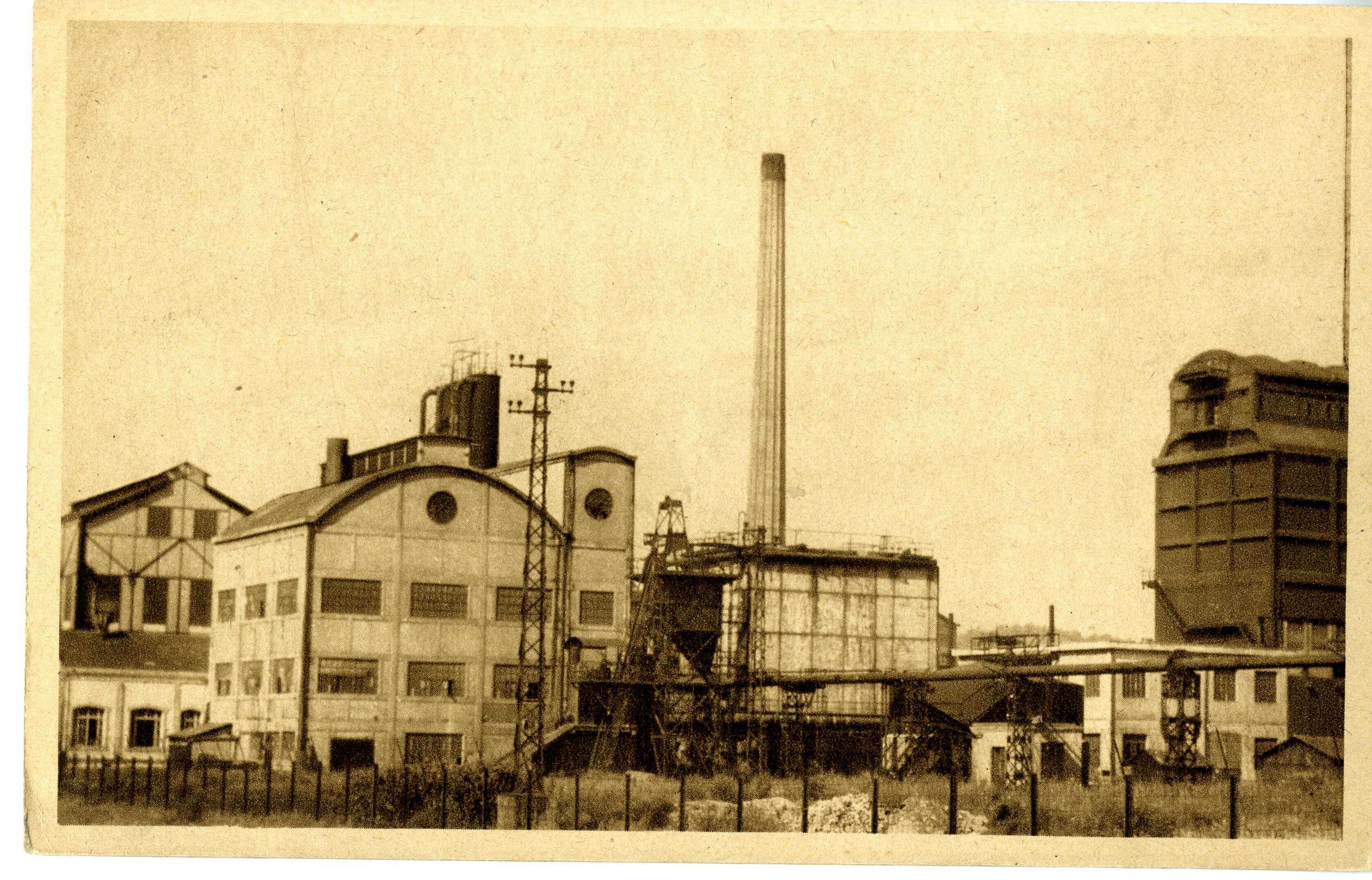

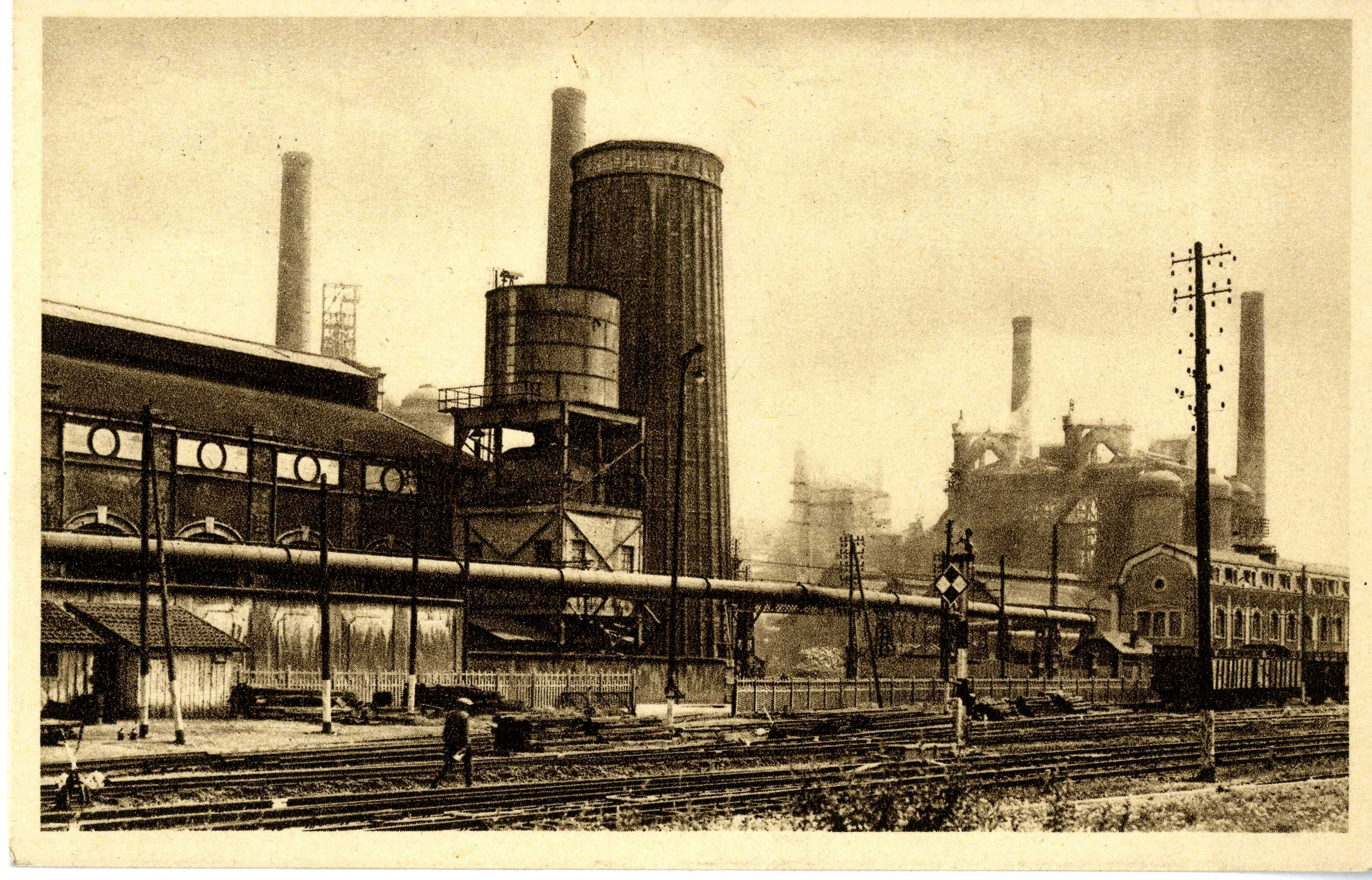

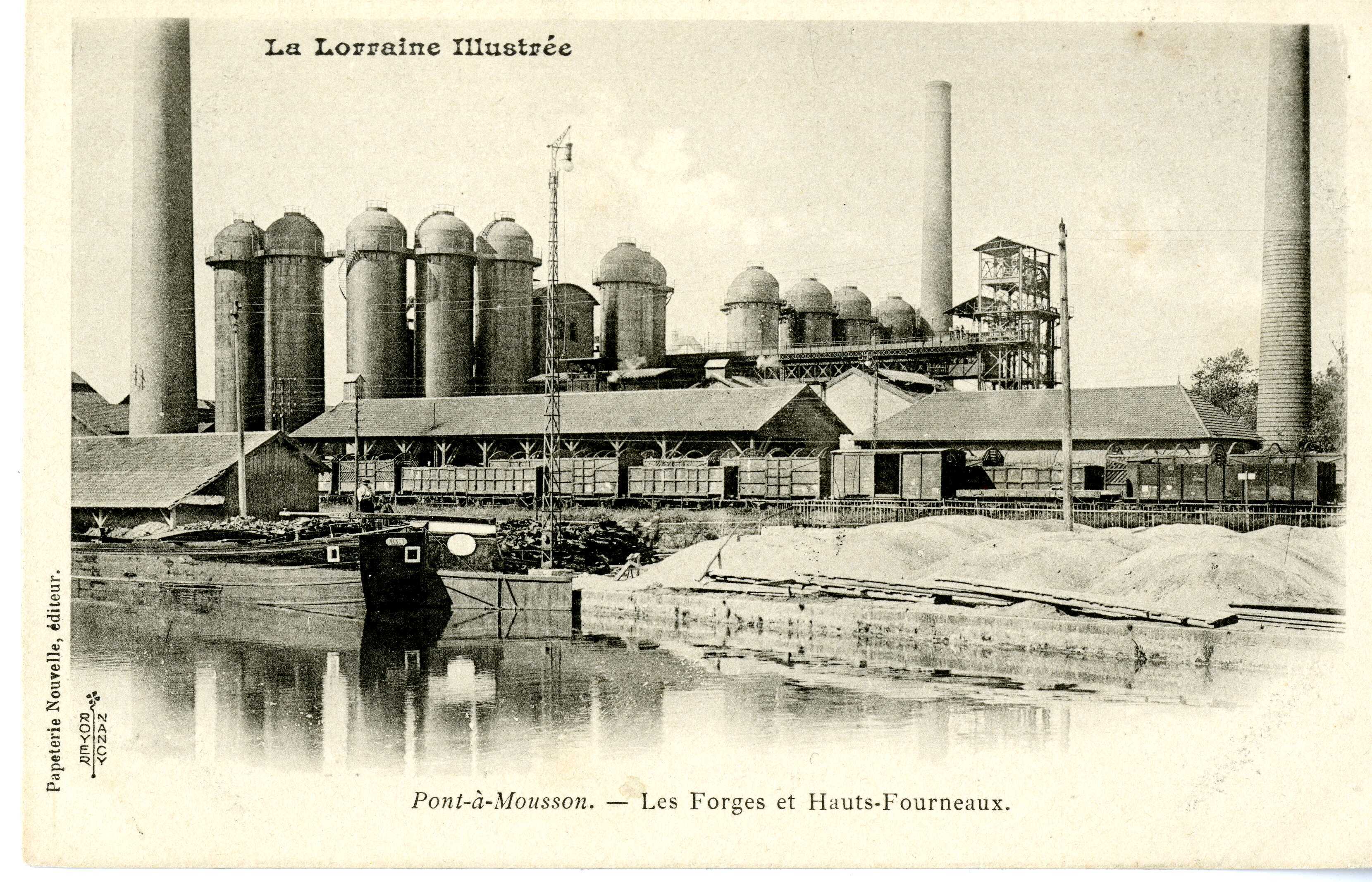

Durant la révolution industrielle, les modes de production continuent à évoluer, la sidérurgie bénéficie des nombreuses découvertes scientifiques et techniques du XVIIIe siècle, siècle des Lumières. Les hauts fourneaux sont alimentés non plus par le charbon de bois, mais par le coke, produit avec de la houille dans des cokeries. Certains hauts fourneaux sont énormes, jusqu'à 20 mètres de haut, et fonctionnent en coulée continue. La fonte liquide qui en sort entre directement dans un four spécial appelé four à réverbère. L'objectif est d'affiner, de convertir sous haute température avec différents additifs la fonte en fusion pour obtenir des alliages de fer plus intéressants que la fonte elle-même : cassante, elle n'est en effet pas optimale du point de vue physique. Plusieurs fours se sont succédés dans l'histoire de la métallurgie lorraine. Le four à puddler qui a servi à produire un fer forgé presque parfait, mais qui à l'époque requérait beaucoup de main d'oeuvre ; les fours Besseler ; les fours Thomas et surtout les fours Martin. Les fours Martins-Siemens, en mélangeant sous très haute température et pendant un temps relativement long de la fonte liquide, de la ferraille, du minerai de fer et de l'oxygène, produisaient selon un procédé méticuleux un alliage de fer idéal pour la construction : l'acier, fer de lance de la modernité.

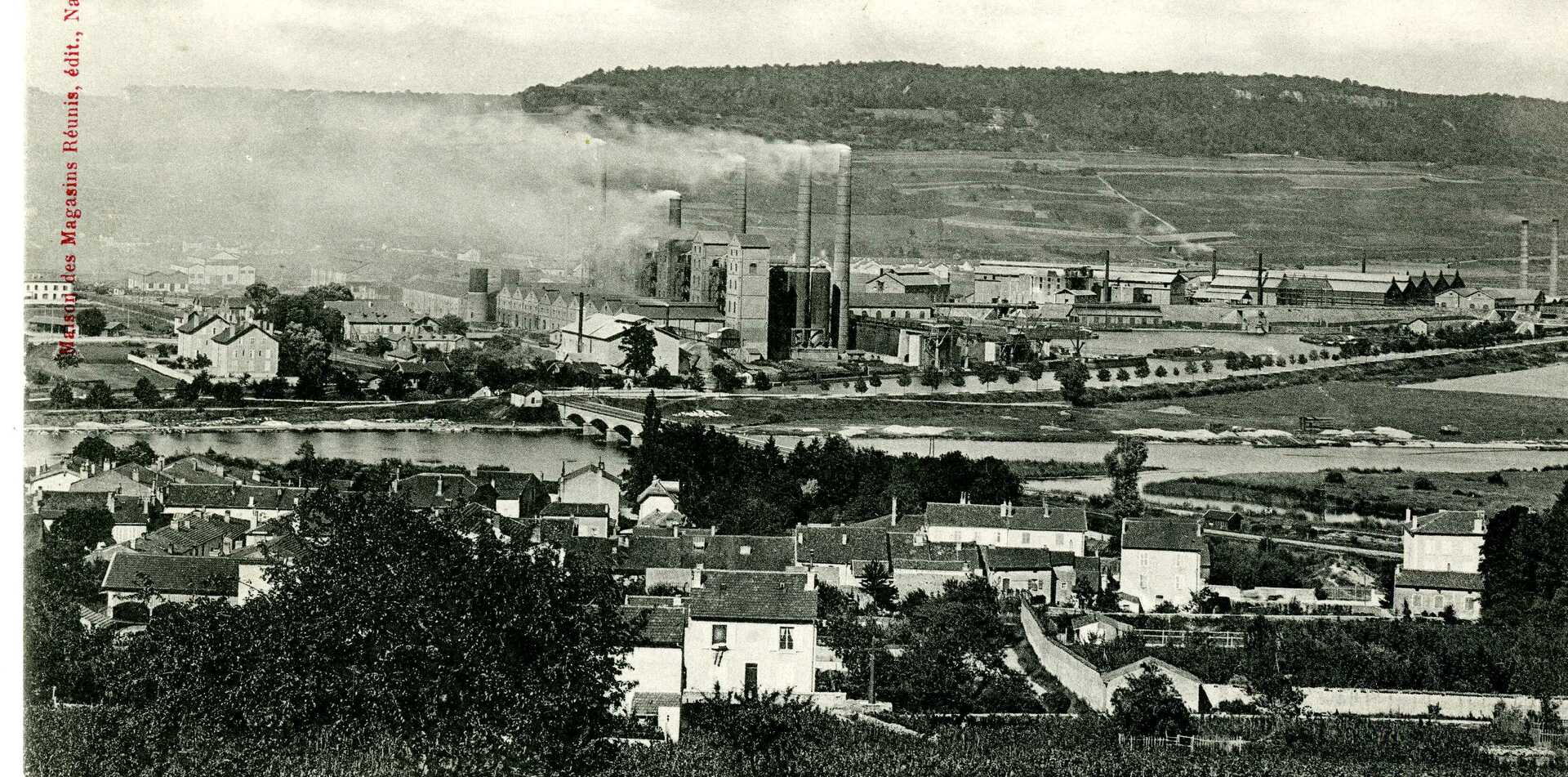

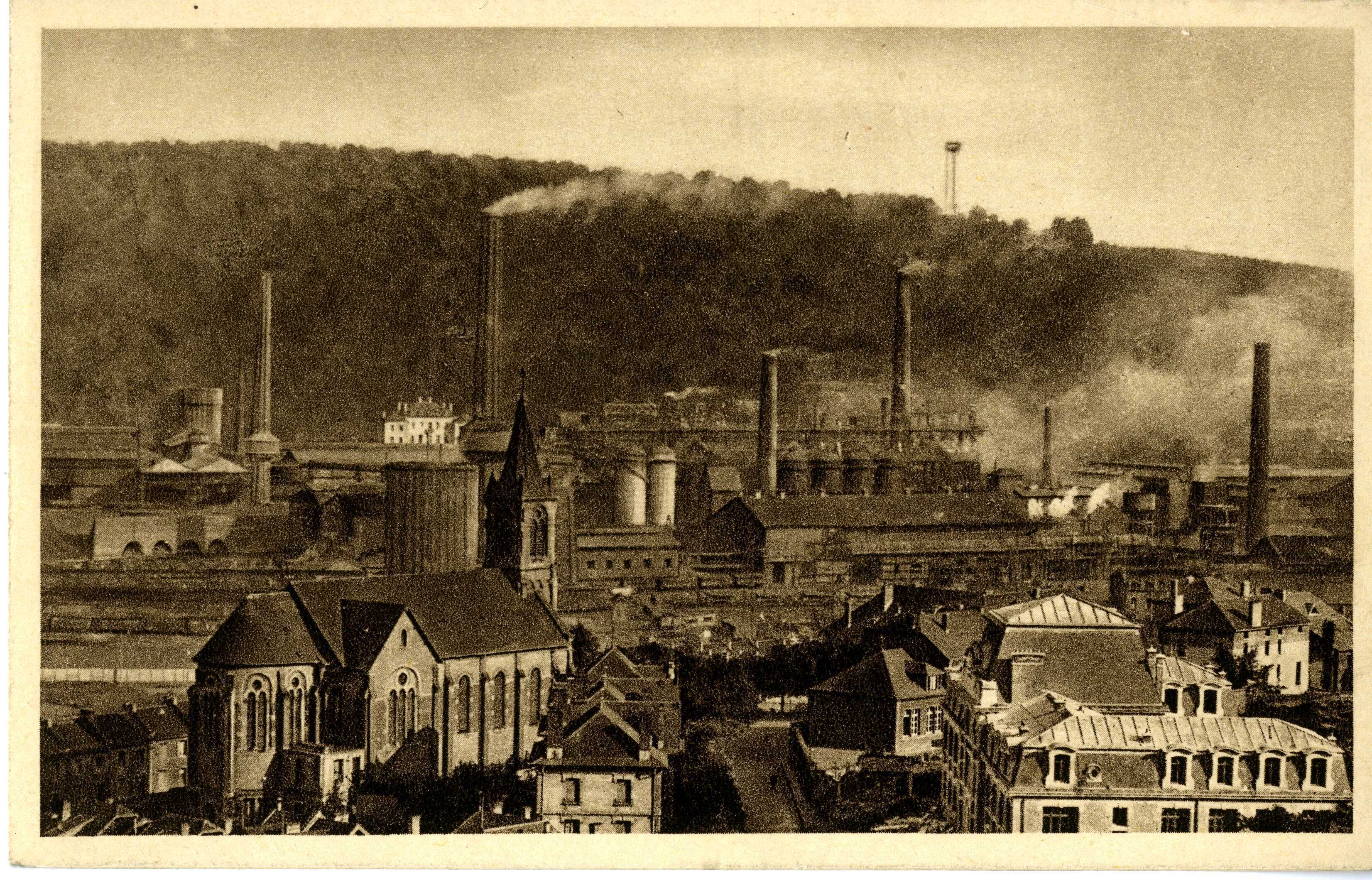

A partir de la fin du XIXe siècle, la Lorraine non annexée, sous la poussée de grands entrepreneurs comme la maison de Wendel, provenant de la région Nord, devient une région industrielle capable de fournir au monde entier du fer puddlé, puis de l'acier de bonne qualité. C’est le le début des grands complexes sidérurgiques, des aciéries. Les forges et usines de Pompey fournissent en 1887 le fer puddlé pour la construction de la tour Eiffel. En 1913, la Meurthe-et-Moselle avec Longwy, Pompey et Neuves Maisons est le premier département sidérurgique de France à produire de la fonte, de l’acier, des produits longs ou plats profilés après laminage, fournissant des rails pour les chemins de fer, des poutrelles, des tôles très fines pour l'industrie. La Lorraine assure les trois quarts de la production française.

Les deux guerres mettent à mal l’industrie sidérurgique lorraine, mais celle-ci repart malgrès tout après 1945, suite à une forte demande d'acier. La Lorraine accueille plusieurs bassins sidérurgiques d’importance internationale et emploie des dizaines de milliers d'ouvriers dont une grande part d'origine immigrée. Gérée d'abord par la Sollac puis Sacilor en 1964, la sidérurgie lorraine produit les deux tiers de l'acier français.

L’industrie lorraine au milieu des annees 1960 entame un tournant stratégique pour faire face à la concurrence internationale, notamment japonaise. Elle recherche la rentabilité et privilégie la sidérurgie sur l’eau à Dunkerque et à Fos-sur-mer avec l’importation d'un minerai plus riche en fer et de charbon. Elle abandonne progressivement la minette, trop chargée en phosphore. Les convertisseurs Martin sont remplacés par des convertisseurs électriques et à oxygène pur.

Toutefois, au milieu des années 1970 c’est le début de la crise pétrolière avec son lot d'ouvriers sans emploi dans l'industrie qui ne cesse de croître. La sidérurgie est au centre du débat politique : on la nationalise en 1981, puis on la privatise en 1995 pour faire face à la concurrence internationale qui n'a jamais vraiment cessé. Le déclin est inéluctable. Dans les années 2000, les aciéries partent à veau-l'eau et s’éteignent définitivement après plus d'un siècle de prospérité. Il ne reste aujourd'hui plus que quelques sites comme à Florange, qui produit un acier à haute valeur ajoutée, et à Pont-à-Mousson, qui produit de la fonte pour les canalisations et pour la voirie.

Une promenade printanière et bucolique dans le jardin de l'apothicairesse.

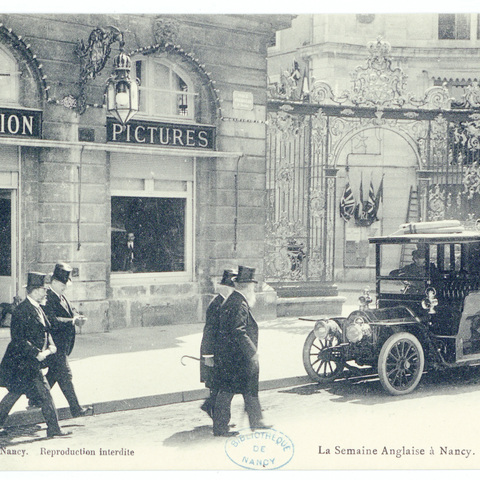

L'automobile remplace progressivement dès la fin du XIXe siècle la voiture hippomobile pour la supplanter totalement après le premier conflit mondial. Une invention qui permet à nos sociétés d'entrer de plain-pied dans l'ère de la modernité

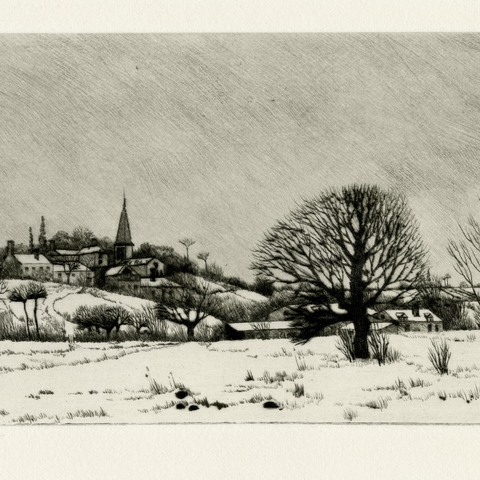

Y aura t-il de la neige à Noël cette année ? Ce n'est pas certain. La neige tombe en Lorraine quand la bise de l’Est descendue tout droit du Grand nord vient se frotter contre les masses chaudes et humides venues de l’Ouest. Un phénomène largement perturbé par le changement climatique.

Une carte postale représentant l’hospice des orphelins de Nancy, nous permet de parler de Stanislas le Bienfaisant.

Le 5 mai 1821, Napoléon 1er rendait son dernier soupir, à 51 ans, à …